Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

L’Afrique du Sud occupe une place unique dans le paysage africain en matière de liberté d’expression, un droit fondamental inscrit dans sa Constitution post-apartheid qui garantit aux citoyens un espace libre pour s’exprimer et critiquer le pouvoir sans craindre de représailles.

Cependant, les médias sud-africains naviguent dans un environnement complexe où des réglementations strictes et des lois de diffamation peuvent parfois paraître en contradiction avec cet élan libertaire.

Alors que le pays s’efforce d’équilibrer la protection des droits individuels et la préservation de la démocratie, les circonvolutions du cadre juridique autour de la presse soulèvent de nombreuses questions quant à l’avenir du journalisme dans cette jeune démocratie.

Explorer les dynamiques entre liberté et régulation dans le contexte sud-africain permet non seulement de comprendre les défis auxquels les médias sont confrontés, mais aussi d’illustrer comment l’Afrique du Sud continue de se construire sur les valeurs de transparence et d’ouverture.

Analyse du cadre légal des médias en Afrique du Sud

Le cadre légal des médias en Afrique du Sud a connu une transformation profonde depuis la fin de l’apartheid, passant d’un système de censure étatique sévère à une protection constitutionnelle robuste de la liberté d’expression.

Contexte historique et politique

- Pendant l’apartheid, les médias étaient soumis à une censure stricte, à des arrestations arbitraires de journalistes et à des lois permettant au gouvernement de suspendre ou de fermer des publications critiques.

- Après 1994, avec la transition démocratique et l’adoption d’une nouvelle Constitution, la liberté de la presse a été érigée en principe fondamental, soutenue par une jurisprudence favorable et une société civile vigilante.

- Malgré cette évolution, certaines lois héritées de l’apartheid subsistent, notamment la criminalisation de la diffamation et la possibilité d’invoquer des textes sur le secret d’État pour limiter la diffusion d’informations.

Principales législations et régulations actuelles

| Législation / Régulation | Objectif principal | Impact sur les médias |

|---|---|---|

| Constitution sud-africaine (1996) | Garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse | Fondement juridique de la protection des médias |

| Loi sur la liberté d’accès à l’information (PAIA, 2000) | Permettre l’accès du public à l’information détenue par l’État ou des acteurs privés | Facilite le journalisme d’investigation et la transparence |

| Loi sur la protection des informations d’État (2013) | Protéger les informations sensibles liées à la sécurité nationale | Critiquée pour ses risques de restreindre l’accès à l’information |

| Loi sur les communications électroniques (2005) | Réguler les communications électroniques, télécommunications et radiodiffusion | Encadre le secteur audiovisuel et numérique |

Institutions clés

- Commission indépendante des communications d’Afrique du Sud (ICASA)

- Organe de régulation des communications électroniques et de la radiodiffusion.

- Délivre les licences, veille à la diversité médiatique et à la concurrence.

- Peut imposer des sanctions en cas de non-respect des obligations légales.

- Autorité sud-africaine du développement des médias (MDDA)

- Soutient le développement de médias communautaires et la transformation du secteur.

- Favorise l’accès des groupes historiquement marginalisés à la sphère médiatique.

Équilibre entre liberté d’expression et régulation

La Constitution et la jurisprudence protègent fermement la liberté d’expression, considérée comme un pilier de la démocratie.

Les lois comme la PAIA favorisent la transparence, tandis que la loi sur la protection des informations d’État est critiquée pour son potentiel à menacer le journalisme d’investigation.

Les institutions indépendantes, telles qu’ICASA, assurent un encadrement sans ingérence gouvernementale directe, bien que des pressions politiques subsistent.

Exemples et cas récents

Le projet de loi sur la protection des informations d’État a suscité une forte mobilisation de la société civile (ex : mouvement Right2Know), qui craint qu’il ne permette la criminalisation de la publication de fuites d’intérêt public.

Des cas de recours à la National Key Points Act pour empêcher la couverture de certains sites sensibles illustrent la persistance de pratiques restrictives héritées de l’apartheid.

Classements internationaux et critiques

| Classement / Organisation | Position de l’Afrique du Sud | Principales critiques |

|---|---|---|

| Reporters sans frontières (RSF) | En général dans le top 40-50 | Risques liés à la loi sur le secret d’État, pressions politiques |

| Comité pour la protection des journalistes (CPJ) | Presse « résolument libre » mais sous menaces persistantes | Lois désuètes, criminalisation de la diffamation, tentatives de contrôle |

Les organisations internationales saluent la vitalité du journalisme sud-africain, tout en alertant sur les menaces législatives et les velléités de contrôle du pouvoir politique.

Des critiques récurrentes visent le maintien de lois obsolètes, la tentation d’un « patriotisme médiatique » promu par certains responsables politiques et les tentatives d’intimider la presse indépendante.

Résumé des défis et controverses actuelles

- Nécessité de réformer les lois héritées de l’apartheid.

- Surveillance citoyenne constante pour préserver l’indépendance des médias.

- Tensions entre exigences de sécurité nationale et liberté d’informer.

Le cadre légal sud-africain demeure un modèle sur le continent, mais il reste sous la vigilance des juristes, journalistes et défenseurs des droits humains, face aux risques de dérives autoritaires et de restrictions abusives.

Bon à savoir :

Depuis la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud a renforcé la protection de la liberté d’expression avec des lois comme la Constitution et la Loi sur la liberté d’accès à l’information, mais des critiques persistent quant à la Loi sur la protection des informations d’état, jugée restrictive. Les institutions comme l’ICASA jouent un rôle crucial dans le contrôle des contenus médiatiques, mais les débats sur l’équilibre entre régulation et liberté persistent, notamment illustrés par des affaires médiatiques récentes et les critiques des organisations internationales sur le cadre législatif actuel.

Liberté d’expression et défis pour les journalistes expatriés

Le cadre juridique sud-africain garantit la liberté d’expression à travers l’article 16 de la Constitution, qui protège explicitement la liberté de la presse et le droit de transmettre ou de recevoir des informations. Cependant, ce droit connaît des limites, notamment en ce qui concerne la propagande de guerre, l’incitation à la violence imminente ou à la haine fondée sur la race, l’ethnie, le sexe ou la religion.

| Article | Contenu |

|---|---|

| Article 16(1) | Garantie de la liberté d’expression, de la presse, de recevoir et transmettre des informations |

| Article 16(2) | Limites : exclusion de la propagande de guerre, incitation à la violence, appel à la haine |

Ce cadre juridique s’applique aussi bien aux journalistes locaux qu’aux journalistes étrangers. Ceux-ci bénéficient donc, en théorie, des mêmes droits à la liberté d’expression et d’accès à l’information. Toutefois, ils restent soumis à des obligations de visa, à la législation sur la sécurité nationale et à la réglementation sur l’accès à certains types d’informations sensibles.

Défis spécifiques pour les journalistes expatriés :

- Contraintes légales et administratives :

- Procédures de visa et d’accréditation parfois longues ou restrictives.

- Lois sur la sécurité nationale pouvant limiter la couverture de certains sujets (par exemple, la criminalité organisée ou la corruption).

- Risque de poursuites pour diffamation ou publication d’informations jugées sensibles.

- Pressions politiques et institutionnelles :

- Tentatives d’intimidation ou de harcèlement par des acteurs politiques ou des groupes d’intérêts.

- Difficulté d’accès à l’information officielle, notamment lors d’investigations sur la corruption ou les abus de pouvoir.

- Environnement social et historique :

- Héritage de la ségrégation et tensions raciales pouvant compliquer le travail de terrain.

- Méfiance vis-à-vis des journalistes étrangers perçus comme porteurs de regards extérieurs ou critiques.

Exemples récents d’incidents :

- Plusieurs journalistes étrangers ont fait l’objet de pressions lors de la couverture de manifestations sociales ou d’affaires de corruption impliquant des personnalités politiques sud-africaines.

- Des incidents ont été signalés lors de l’enquête sur les violences xénophobes, où certains journalistes expatriés ont été ciblés ou empêchés d’accéder à certaines zones sensibles.

- En 2023, des correspondants étrangers ont rapporté des difficultés à obtenir des informations officielles sur la gestion de la pandémie ou sur des dossiers de criminalité organisée.

Mesures et initiatives de protection :

- Adoption de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique, qui renforce les droits des journalistes, y compris les expatriés, et sert d’outil de plaidoyer auprès des autorités.

- Existence de mécanismes de surveillance par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, qui peut enquêter sur les violations et formuler des recommandations.

- Coopération accrue entre ONG, syndicats de journalistes et institutions sud-africaines pour la mise en place de formations, de réseaux d’alerte et de dispositifs d’assistance juridique aux journalistes étrangers.

- Réunions régulières entre ONG, journalistes et autorités pour évaluer les progrès et discuter des défis persistants.

À retenir :

La liberté d’expression en Afrique du Sud est solidement ancrée dans la Constitution, mais les journalistes expatriés doivent composer avec des défis légaux, politiques et sociaux spécifiques. Des initiatives nationales et panafricaines existent pour protéger ces professionnels, mais la vigilance reste de mise face aux pressions et restrictions persistantes.

Bon à savoir :

En Afrique du Sud, bien que la Constitution protège la liberté d’expression, les journalistes expatriés sont confrontés à des défis tels que des restrictions légales et des pressions politiques, comme l’affaire de censure de la journaliste Alison Bethel McKenzie en 2022. Des initiatives comme le Programme de protection des journalistes du International Federation of Journalists visent à renforcer la sécurité et la liberté de ces professionnels.

Réglementations médiatiques et leurs impacts sociaux

L’histoire des réglementations médiatiques en Afrique du Sud reflète l’évolution politique du pays, depuis l’apartheid jusqu’à l’ère démocratique.

Aperçu historique des réglementations médiatiques

- Période de l’apartheid (1948-1991) : Les médias étaient strictement contrôlés par l’État, avec des lois imposant la censure, la propagande officielle et la répression des voix dissidentes. Toute expression critique envers le régime ou dénonçant la ségrégation raciale était passible de sanctions. Les lois de l’apartheid, en vigueur de 1948 à 1991, institutionnalisaient la ségrégation raciale et limitaient fortement la liberté de la presse, justifiant ces mesures par la préservation de « l’ordre public ».

- Transition démocratique (années 1990) : Avec la fin de l’apartheid, les réformes législatives ont progressivement abrogé les lois raciales et de censure. La nouvelle Constitution de 1996 a consacré la liberté d’expression, mais a aussi prévu des limites pour protéger la dignité humaine et prévenir les discours haineux.

- Régime post-apartheid (1994 à nos jours) : Les médias bénéficient d’une liberté sans précédent, mais sont soumis à des régulations destinées à équilibrer liberté d’expression et responsabilité sociale.

Principales lois et organes de régulation actuels

- Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) : Régule les communications électroniques et la radiodiffusion. Veille à la diversité des médias et à l’accès équitable à l’information.

- Press Council of South Africa (Conseil de la presse) : Organe d’autorégulation chargé de traiter les plaintes contre les médias écrits, de garantir l’éthique journalistique et de protéger le public contre les abus.

- Constitution sud-africaine (1996) : Article 16 – garantit la liberté d’expression, sauf pour les propos incitant à la haine, à la violence, ou à la guerre.

Équilibre entre liberté d’expression et lutte contre les contenus nuisibles

- Les lois sud-africaines interdisent la publication de discours haineux, de propos incitant à la violence ou à la discrimination, et imposent des sanctions pour la diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

- La Constitution protège la liberté de la presse mais prévoit explicitement des limites pour prévenir l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse.

- Les organes de régulation imposent aux médias des codes déontologiques stricts, tout en permettant aux citoyens de saisir le Conseil de la presse en cas de dérive.

Impacts sociaux des réglementations

- Accès à l’information : L’ouverture des médias a favorisé une plus grande transparence et l’accès à des informations pluralistes, participant à l’éducation civique et à la lutte contre les discriminations.

- Éducation : Les médias jouent un rôle clé dans la sensibilisation aux droits humains et à la réconciliation nationale.

- Droits des journalistes : S’ils jouissent d’une liberté accrue, les journalistes restent exposés à des pressions politiques, économiques ou judiciaires, notamment lors d’enquêtes sensibles.

Exemples concrets et études de cas

| Cas ou événement | Effet de la réglementation | Impact social |

|---|---|---|

| Censure des médias pendant l’apartheid | Répression des opposants et contrôle de l’opinion | Désinformation, peur, résistance clandestine |

| Loi sur la protection de l’information d’État (2010, projet contesté) | Risque de restriction de la liberté de la presse | Mobilisation de la société civile, débats publics |

| Affaires de discours haineux médiatisées (ex. Julius Malema) | Application des lois contre l’incitation à la haine | Renforcement du débat sur les limites de la liberté d’expression |

Défis actuels et futurs

- Désinformation croissante sur les réseaux sociaux, nécessitant une adaptation des régulations sans porter atteinte à la liberté d’expression.

- Risque de censure ou d’autocensure sous pression politique, notamment lors de périodes électorales.

- Pressions économiques sur la presse indépendante, menacée par la concentration des médias et la précarité financière.

- Débat permanent sur la protection des sources et la sécurité des journalistes.

Citations et analyses d’experts

« La Constitution sud-africaine est l’une des plus progressistes au monde en matière de liberté d’expression, mais elle impose aussi des responsabilités claires aux médias pour protéger la cohésion sociale. »

Thandeka Gqubule, spécialiste du droit des médias

« Le défi, aujourd’hui, n’est plus seulement la censure étatique, mais la lutte contre la désinformation et la polarisation via les nouveaux médias. »

William Bird, directeur de Media Monitoring Africa

« Les Sud-Africains ont soif d’information honnête et pluraliste, mais la méfiance envers les médias demeure, héritée de décennies de manipulation sous l’apartheid. »

Nkosinathi Benson, journaliste local

Résumé visuel : Évolution des régulations

| Période | Régime politique | Nature des régulations médiatiques |

|---|---|---|

| 1948-1991 (apartheid) | Autoritaire, ségrégation | Censure, propagande, lois raciales |

| 1990-1996 (transition) | Réformes démocratiques | Levée progressive des restrictions, débats |

| Depuis 1996 | Démocratie constitutionnelle | Liberté de la presse, limites encadrées |

Enjeux contemporains

- Comment maintenir l’équilibre entre un espace public ouvert et la prévention des dérives (haine, désinformation) ?

- Quelle évolution pour les organes de régulation face à la montée des médias numériques ?

- Comment garantir l’indépendance journalistique dans un contexte de pressions multiples ?

Encadré : Les droits et devoirs des médias en Afrique du Sud sont en perpétuelle redéfinition, oscillant entre mémoire des abus du passé et exigences d’une démocratie moderne.

Bon à savoir :

Depuis la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud a vu ses réglementations médiatiques évoluer, avec des lois actuelles sous l’égide de l’ICASA et du Conseil de la presse pour équilibrer la liberté d’expression et la lutte contre les discours haineux. Ces réglementations ont permis un meilleur accès à l’information, bien qu’elles fassent face à des défis persistants comme la désinformation et la pression politique.

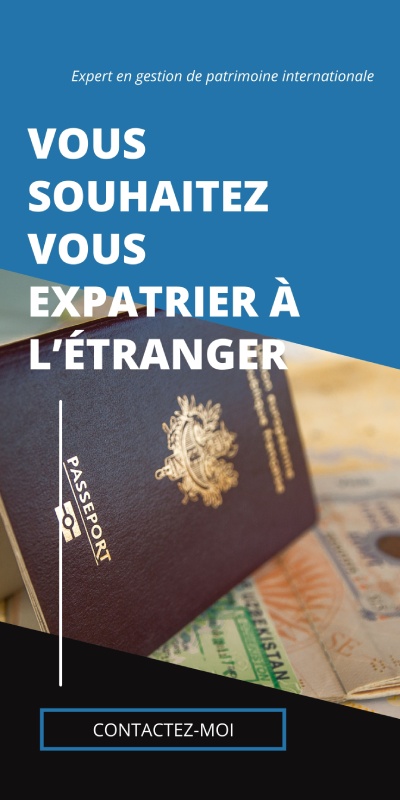

Vous rêvez de vivre et travailler à l’étranger mais vous ne savez pas par où commencer ? Profitez de mon expertise en matière d’expatriation pour transformer votre rêve en réalité. Que ce soit pour des conseils pratiques, des informations sur les démarches administratives ou un soutien personnalisé, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. N’hésitez pas à me contacter pour discuter de vos projets et découvrir comment je peux vous aider à réaliser cette expérience enrichissante.

Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.

Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.