Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

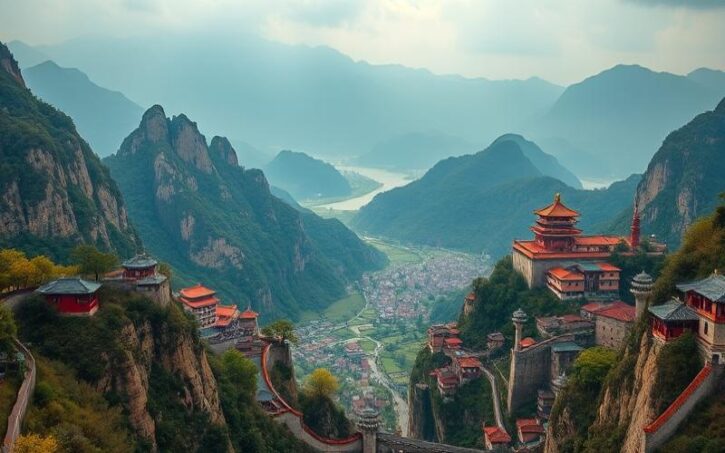

L’histoire du pays de la Chine, une des plus anciennes civilisations du monde, est un fascinant voyage à travers les siècles, où se mêlent dynasties puissantes, innovations culturelles et stratégiques transformations politiques. De la dynastie Xia, souvent considérée comme la première dynastie, jusqu’à l’établissement de la République populaire de Chine, le pays a su surmonter des défis internes et externes pour s’élever en tant que puissance incontournable sur la scène mondiale. Chaque époque, avec ses racines philosophiques et culturelles profondes, son art omniprésent et ses échanges commerciaux, offre un aperçu captivant de l’évolution de ce vaste territoire, révélant comment les traditions anciennes fusionnent harmonieusement avec la modernité.

Les racines anciennes : Des origines mythiques à l’unification impériale

Les mythes fondateurs et les légendes des premières dynasties chinoises sont essentiels pour comprendre l’identité culturelle de la Chine ancienne.

- Les mythes d’origine évoquent souvent l’Empereur Jaune (Huangdi), considéré comme l’ancêtre de la civilisation chinoise, et Yu le Grand, célèbre pour avoir maîtrisé les inondations du fleuve Jaune, acte qui lui valut de fonder la première dynastie légendaire : les Xia. La transition du pouvoir par Yu à son fils Qi marque aussi le début supposé de la succession héréditaire en Chine.

- Avant même les Xia, des récits tels que celui de Pangu, qui sépare ciel et terre, ou des légendes sur les Cinq Empereurs structurent une histoire semi-mythique où se mêlent divinités culturelles et héros civilisateurs.

| Figure | Rôle dans le mythe fondateur | Impact culturel/politique |

|---|---|---|

| Empereur Jaune | Premier souverain civilisateur | Modèle d’unité et d’invention |

| Yu le Grand | Maîtrise du fleuve Jaune ; fonde Xia | Légitimité politique par mérites |

| Qin Shi Huang | Unificateur impérial | Centralisation ; identité nationale |

- Si l’existence historique des Xia est débattue (peu ou pas de preuves archéologiques définitives), leur rôle symbolique reste central. Les dynasties suivantes, Shang puis Zhou, voient apparaître une société hiérarchisée avec développement du bronze, écriture oraculaire (Shang) puis justification du pouvoir par le concept fondamental du « Mandat céleste » (Zhou). Cette idée selon laquelle un souverain reçoit sa légitimité des cieux s’impose durablement dans toute la tradition politique chinoise.

Développement politique et culturel :

- Sous les Shang : structuration étatique autour d’une royauté sacrée.

- Sous les Zhou : expansion territoriale importante ; création d’un ordre féodal complexe.

Évolutions majeures sous Zhou :

- Introduction du « Mandat céleste »

- Développement rituel/ancestral

- Fondation philosophique amorcée

Émergence philosophique :

Pendant la période dite des Printemps-Automnes puis celle plus turbulente encore dite des Royaumes combattants, naissent deux courants majeurs :

- Le confucianisme (Confucius), valorisant ordre social, piété filiale et devoir moral

- Le taoïsme (Laozi), prônant harmonie avec la nature et détachement

Unification impériale :

La période chaotique des Royaumes combattants favorise innovations militaires/administratives mais surtout ouvre vers l’unification réalisée par Qin Shi Huang, premier empereur Qin : abolition féodalisme traditionnel au profit d’une administration centralisée stricte ; standardisation écriture/monnaie/mesures ; constitution durable d’une identité impériale chinoise.

Points clés sur l’impact identitaire :

- Personnages mythiques utilisés comme modèles moraux ou politiques

- Conceptions philosophiques nées dans ces siècles fondatrices pour toutes les époques ultérieures

- Unification Qin = rupture fondamentale menant à un État-nation précoce

Ces racines anciennes — entre mythe et histoire — constituent encore aujourd’hui un socle majeur de l’identité collective en Chine.

Bon à savoir :

La Chine ancienne trouve ses racines dans des mythes fondateurs captivants, tels que celui de l’Empereur Jaune, considéré comme un ancêtre mythique des Han et Yu le Grand, célèbre pour avoir contrôlé les inondations et fondé la première dynastie, les Xia. Les dynasties Xia, Shang et Zhou sont entourées de légendes qui illustrent les prémices de la société chinoise, marquées par le développement de systèmes politiques et culturels fondamentaux. C’est sous les Zhou que les philosophies du confucianisme et du taoïsme prirent forme, influençant durablement la pensée chinoise. La période tumultueuse des Royaumes combattants précéda l’unification impériale d’un pays morcelé, accomplie sous Qin Shi Huang, le premier empereur de la Chine unifiée, dont la centralisation du pouvoir et les réformes administratives ont laissé une empreinte indélébile sur l’identité nationale et la structure de la future Chine impériale.

Du royaume du Milieu à la République : Changement de régime et modernisation

La fin de la dynastie Qing s’inscrit dans un contexte d’affaiblissement interne et externe : corruption généralisée, stagnation administrative, croissance démographique non maîtrisée, famines et catastrophes naturelles aggravant les tensions sociales. Les guerres de l’opium avec le Royaume-Uni et la France imposent à la Chine des traités inégaux qui amputent sa souveraineté économique et politique. Parallèlement, les élites impériales résistent aux réformes nécessaires, comme lors de l’échec de la réforme des Cent Jours orchestré par l’impératrice Cixi.

Principales causes internes :

- Corruption au sein du gouvernement.

- Révoltes populaires, dont celle des Taiping (1850–1864).

- Famines et désastres naturels majeurs.

Principales causes externes :

- Pression militaire croissante des puissances occidentales.

- Imposition de traités inégaux restreignant le contrôle chinois sur ses territoires et son économie.

Les mouvements de réforme et soulèvements populaires

Les mouvements de réforme et soulèvements populaires jouent un rôle central dans la chute du dernier empire impérial :

Liste chronologique des principaux événements :

- Révolte des Taiping (1850–1864) : Guerre civile dévastatrice opposant le régime Qing à une monarchie concurrente fondée par Hong Xiuquan.

- Révolte des Boxers (1899–1901) : Soulèvement anti-occidental violemment réprimé par une coalition internationale.

- Soulèvement de Wuchang (1911) : Déclencheur direct du renversement dynastique.

- Révolution Xinhai (1911) : Série d’insurrections coordonnées menant à l’abdication du dernier empereur Puyi en 1912.

| Événement | Année | Conséquence principale |

|---|---|---|

| Révolte des Taiping | 1850–1864 | Affaiblissement massif du pouvoir Qing |

| Révolte des Boxers | 1899–1901 | Humiliation internationale accrue |

| Soulèvement Wuchang | 1911 | Début révolutionnaire antimonarchique |

| Abdication Puyi | 1912 | Fin officielle du régime impérial |

Le rôle majeur de Sun Yat-sen

Le rôle majeur joué par Sun Yat-sen se traduit par son leadership idéologique :

- Père fondateur reconnu de la République chinoise.

- Porteur d’une vision républicaine basée sur les « Trois Principes du Peuple » (nationalisme, démocratie, bien-être social).

- Nationalisme : indépendance vis-à-vis étrangère

- Démocratie : représentation populaire

- Bien-être social : amélioration générale du niveau de vie

Sun Yat-sen devient président provisoire en 1912 après l’abdication impériale.

Les défis de la jeune République

La jeune République est confrontée à une série importante de défis :

Principaux obstacles rencontrés :

- Instabilité politique persistante due aux luttes entre factions rivales pour le pouvoir central

- Influence durable des seigneurs de guerre régionaux limitant toute autorité nationale

- Crises économiques consécutives aux années d’humiliation étrangère et aux destructions internes

- Difficultés sociales liées à la transition brutale entre ancien ordre monarchique et institutions modernes

| Défi | Manifestation concrète |

|---|---|

| Politique | Fragmentation régionale |

| Économique | Faiblesse industrielle |

| Social | Tensions urbaines/rurales |

Efforts de modernisation

Des efforts notables sont entrepris pour moderniser le pays durant cette période :

- Réformes éducatives : introduction progressive d’un système scolaire inspiré occidental, multiplication des écoles publiques

- Infrastructures : développement ferroviaire accéléré, construction routière facilitant échanges commerciaux nationaux

- Industrie : début d’industrialisation sous influence japonaise ou occidentale dans certaines villes portuaires

Impact sociétal observé :

Apparition progressive d’une classe moyenne instruite,

Accroissement urbain,

Circulation accrue d’idées politiques nouvelles favorisant débats démocratiques.

Conséquences à long terme

Les conséquences à long terme sont majeures pour le développement chinois ultérieur :

La chute du système impérial ouvre définitivement la voie à un processus complexe mais irréversible vers modernisation institutionnelle.

L’expérience républicaine introduit durablement les principes politiques qui influenceront tous les grands mouvements chinois au XXᵉ siècle.

Les bases posées durant cette période – éducation moderne, infrastructures nationales – serviront plus tard au décollage industriel sous différents régimes successifs.

Bon à savoir :

À la fin de la dynastie Qing, la Chine faisait face à une série de crises internes, comme la corruption bureaucratique et les insurrections paysannes, couplées à une pression étrangère croissante, notamment à travers les guerres de l’opium et les traités inégaux imposés par les puissances occidentales. Ces tensions ont alimenté des réformes et des mouvements de contestation, à l’image de la Révolte des Boxers et de la Révolution de 1911, qui ont renversé la dernière monarchie impériale et instauré la République de Chine en 1912. Sun Yat-sen, chef charismatique et figure clé de cette transition, a promu les Trois Principes du Peuple (nationalisme, démocratie et bien-être du peuple), façonnant l’idéologie républicaine émergente. Toutefois, la jeune république a rapidement été confrontée à des défis majeurs, tels que l’instabilité politique, l’économie fragile et l’emprise des seigneurs de guerre. Des efforts de modernisation ont été entrepris, visant à réformer le système éducatif, développer les infrastructures et stimuler l’industrie, transformant progressivement la société chinoise. Ce processus a eu des répercussions durables, établissant les bases de l’évolution politique et sociale de la Chine au XXe siècle.

Colonisation et influences étrangères : Une histoire de résilience

Périodes clés de la colonisation et des influences étrangères en Chine :

- Guerres de l’Opium (1839-1842 ; 1856-1860)

La première guerre est déclenchée par la volonté britannique d’imposer ses exportations d’opium malgré les interdictions impériales chinoises. Après la défaite, le traité de Nankin (1842) cède Hong Kong au Royaume-Uni et ouvre plusieurs ports chinois au commerce étranger. La seconde guerre voit Pékin envahie par les troupes franco-britanniques, avec le pillage du Palais d’Été. - Traités inégaux (milieu XIXᵉ – début XXᵉ siècle)

Après les guerres, une série de traités imposés par les puissances occidentales entérine la perte de souveraineté chinoise : concessions territoriales, privilèges commerciaux pour étrangers, morcellement du territoire en zones d’influence. Exemple : le traité de Shimonoseki (1895) après la guerre sino-japonaise force la Chine à céder Taïwan au Japon et à reconnaître l’indépendance coréenne sous domination japonaise. - Colonialisme japonais

Après sa victoire en 1895, le Japon étend son influence sur Taïwan et Liaodong. L’occupation japonaise s’intensifie dans les années suivantes jusqu’à l’invasion totale lors du conflit sino-japonais (1937–1945), marquée par des violences extrêmes comme le massacre de Nankin.

| Puissance | Territoires/Concessions | Traités imposés |

|---|---|---|

| Royaume-Uni | Hong Kong, ports ouverts | Traité de Nankin |

| France | Indochine (Vietnam), concessions | Guerre franco-chinoise |

| Russie | Mandchourie septentrionale | Accords territoriaux |

| Japon | Taïwan, Corée, Liaodong | Traité Shimonoseki |

Réactions chinoises face aux influences étrangères :

- Mouvements populaires anti-coloniaux

- Révolte des Taiping (1851–1864) : soulèvement massif contre l’ordre établi qui affaiblit fortement l’empire Qing.

- Guerre des Boxers (1899–1901) : sociétés secrètes chinoises s’attaquent violemment aux étrangers ; réprimées mais témoignent d’une haine croissante envers l’ingérence étrangère.

- Renforcement identitaire

- Les humiliations subies encouragent un puissant mouvement nationaliste dès la fin du XIXᵉ siècle.

- Le slogan « restaurer notre souveraineté » devient central pour une nouvelle élite intellectuelle.

Liste des principales réformes entreprises pour restaurer la souveraineté :

- Modernisation militaire sous les Qing après avoir maté plusieurs rébellions internes.

- Réformes institutionnelles initiées durant le mouvement dit « auto-renforcement » visant à adopter certaines technologies occidentales tout en préservant les valeurs confucéennes.

- Proclamation officielle d’une République en 1912 mettant fin à deux millénaires d’empire.

Impact durable sur politique et culture moderne :

« Les humiliations infligées à notre peuple ont forgé une détermination collective qui irrigue encore aujourd’hui notre diplomatie », écrit John King Fairbank dans son ouvrage sur l’histoire moderne chinoise.

Exemples précis :

- La notion centrale « ne jamais oublier l’humiliation nationale » (wuwang guochi) structure depuis un siècle aussi bien discours officiels que mémoire populaire.

- Le développement rapide industriel post-Mao est souvent perçu comme une revanche historique sur cette période où « chaque port ouvert représentait non seulement un accès commercial mais aussi une blessure profonde dans notre tissu social », selon Jonathan D. Spence.

Liste des conséquences majeures observables aujourd’hui :

- L’importance accordée à la stabilité politique

- Une méfiance persistante envers toute ingérence étrangère

- Un nationalisme culturel promu dès le plus jeune âge

Ainsi se dessine une histoire faite non seulement de domination mais surtout d’une résilience collective où chaque crise fut aussi moteur de transformation profonde.

Bon à savoir :

La période de colonisation et d’influence étrangère en Chine a été marquée par des événements clés tels que les Guerres de l’Opium au 19e siècle, entraînant l’imposition de traités inégaux par les puissances occidentales, comme le Traité de Nankin en 1842, qui cédait Hong Kong au Royaume-Uni. Le colonialisme japonais a aussi laissé une empreinte profonde, notamment lors de l’invasion de la Mandchourie en 1931. Face à ces pressions, la Chine a cultivé une résilience remarquable, illustrée par des mouvements de résistance comme le Mouvement du 4 mai 1919, et des réformes audacieuses sous Sun Yat-sen pour restaurer la souveraineté nationale. « Les efforts acharnés des Chinois pour restaurer la dignité nationale ont permis une redéfinition de l’identité culturelle, » note l’historien Jonathan Spence. Ces événements ont eu un impact durable sur la Chine contemporaine, influençant sa politique étrangère et renforçant un sentiment d’unité nationale et d’indépendance culturelle qui perdure aujourd’hui.

De la révolution culturelle à la puissance mondiale : Une transformation remarquable

Révolution culturelle (1966-1976)

La Révolution culturelle a été lancée en 1966 par Mao Zedong dans le but de préserver l’idéologie communiste et de consolider son pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Les objectifs principaux étaient d’éliminer les « éléments bourgeois », de lutter contre la bureaucratie, et de renouveler la ferveur révolutionnaire chez les jeunes, notamment à travers la mobilisation des Gardes rouges. Mao voulait également purger le parti et l’État de ses adversaires réels ou supposés.

Principaux acteurs :

- Mao Zedong, initiateur et figure centrale.

- Lin Biao (ministre de la Défense, successeur désigné puis écarté).

- Jiang Qing, épouse de Mao, chef du Groupe central pour la Révolution culturelle.

- Les Gardes rouges, principalement des étudiants radicalisés.

Impacts sur la société chinoise :

- Désorganisation massive du système éducatif : écoles et universités fermées ou désorganisées pendant plusieurs années.

- Violence généralisée : humiliations publiques, arrestations arbitraires, destructions culturelles majeures (Quatre Vieilleries), persécutions ayant entraîné des millions d’exils internes, morts ou suicides.

- Désastre économique : paralysie industrielle et agricole conduisant à une forte baisse du niveau de vie.

Réformes économiques sous Deng Xiaoping (à partir de 1978)

Après la mort de Mao en 1976 et une période d’instabilité politique, Deng Xiaoping prend progressivement le pouvoir. Il initie dès 1978 une série profonde de réformes connues sous le nom des Quatre Modernisations, visant à moderniser :

- L’agriculture

- L’industrie

- La défense nationale

- La science & technologie

Caractéristiques majeures :

- Passage d’une économie planifiée centralisée vers un système hybride mêlant planification étatique et mécanismes marchands partiels.

- Introduction du système dit « de responsabilité » dans l’agriculture : les familles paysannes reçoivent désormais chacune un lopin qu’elles peuvent cultiver librement après avoir rempli leur quota pour l’État ; ceci dope rapidement la productivité rurale.

- Création dès 1980 des premières Zones Économiques Spéciales (ZES) — telles que Shenzhen — ouvertes aux investissements étrangers avec un environnement réglementaire allégé.

Tableau comparatif avant/après début des réformes :

| Aspect | Avant réforme (jusqu’en 1978) | Après début réforme |

|---|---|---|

| Propriété | Entièrement publique | Mixte : public/privé/capital étranger |

| Commerce extérieur | Quasi-inexistant | Ouverture progressive |

| Croissance PIB annuelle | ~6% officiel | >9% (moyenne sur trois décennies) |

| Agriculture | Communes populaires | Responsabilité individuelle familiale |

Étapes clés du développement économique chinois

- Fin années 70-début années 80: Décollectivisation agricole ; explosion production alimentaire ; augmentation revenus ruraux

- Années 80: Libéralisation industrielle graduelle ; montée secteur privé urbain

- 1992: Tournée dans le Sud par Deng Xiaoping affirmant irréversibilité ouverture/modernisation – accélération création zones franches industrielles – multiplication entreprises mixtes sino-étrangères – croissance urbaine rapide

- 2001: Adhésion officielle à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – levier majeur pour intégrer marchés mondiaux ; facilite afflux massif IDE (Investissements directs étrangers) ; accélère montée exportations manufacturières.

Quelques données illustratives :

- Entre 1978 et 2014,

- PIB multiplié par environ huit

- Croissance moyenne annuelle supérieure à 9 %

- Des centaines millions personnes sorties officiellement « de la pauvreté absolue »

- Environ 20 % des exportations industrielles mondiales proviennent aujourd’hui directement ou indirectement Chine continentale

Défis & critiques associés

- Inégalités sociales croissantes entre villes/campagnes/côtes/intérieur

- Surchauffe économique périodique

- Dégradations environnementales massives

- Vieillissement démographique accéléré depuis politique enfant unique

- Autoritarisme politique persistant malgré libéralisation économique

À noter : ces transitions rapides ont aussi été accompagnées par une modernisation technologique spectaculaire mais souvent critiquée pour son manque relatif d’innovation originale comparativement aux économies occidentales avancées jusqu’au tournant récent avec émergence champions nationaux high-tech comme Huawei/TikTok/BYD/etc.

Position actuelle sur la scène mondiale & influences historiques

Aujourd’hui, la Chine est devenue une puissance économique majeure rivalisant avec les États-Unis en termes absolus selon certains indicateurs macroéconomiques. Son poids commercial donne au pays un rôle incontournable dans presque toutes les chaînes logistiques globalisées. Sa trajectoire récente influence fortement ses relations internationales :

- Priorité donnée à souveraineté nationale (« rêve chinois »)

- Promotion modèles alternatifs développement non occidentaux auprès Sud global

- Affirmation croissante ambitions géopolitiques régionales (mer de Chine méridionale, routes terrestres/maritimes dites « nouvelles routes soie »)

L’histoire récente demeure donc structurante : elle alimente autant fierté nationale que méfiances internationales vis-à-vis modèle autoritaire perçu comme concurrent direct systèmes démocratiques libéraux.

Bon à savoir :

La Révolution culturelle (1966-1976), initiée par Mao Zedong, visait à réaffirmer l’idéologie communiste et éliminer les influences bourgeoises, causant un profond bouleversement social et politique en Chine. Ce mouvement a profondément perturbé le pays, aboutissant à la persécution des intellectuels et à la désorganisation de l’économie. À partir de 1978, Deng Xiaoping a introduit des réformes économiques tournées vers le marché, catalysant une croissance sans précédent qui a propulsé la Chine de l’autarcie au rang de géant économique mondial. L’adhésion à l’OMC en 2001 a marqué une étape cruciale, permettant à son PIB de grimper à 14 trillions de dollars en 2020, selon la Banque mondiale, et faisant de la Chine un acteur incontournable de la technologie et des affaires internationales. Toutefois, cette ascension rapide a exacerbé des inégalités et suscite des critiques pour des pratiques commerciales contestées. Aujourd’hui, la Chine joue un rôle central dans la géopolitique mondiale, ses politiques étant étroitement surveillées tandis qu’elle forge ses relations internationales, influencée par son passé riche et complexe.

Prêt à transformer votre rêve d’expatriation en réalité ? Profitez de mon expertise pour surmonter chaque étape de ce grand voyage. Bénéficiez de conseils personnalisés pour assurer une transition en douceur vers votre nouvelle vie à l’étranger. N’hésitez pas à me contacter pour découvrir comment je peux vous accompagner dans cette aventure passionnante.

Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.

Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.