Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

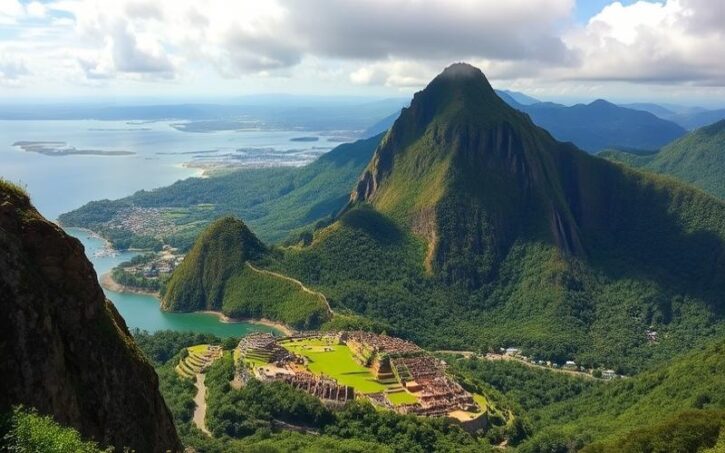

Situé au cœur de l’Amérique centrale, le Nicaragua est un pays dont l’histoire est aussi riche que complexe, façonnée par des influences indigènes, coloniales et modernes.

Depuis les anciennes civilisations chorotegas et nahuas jusqu’à la colonisation espagnole au XVIe siècle, en passant par les luttes pour l’indépendance au XIXe siècle, le territoire nicaraguayen a été le théâtre de nombreux bouleversements.

La Somoza Dynastie, qui a marqué le XXe siècle, et la révolution sandiniste de 1979 sont emblématiques des luttes pour la justice sociale et la souveraineté nationale.

Aujourd’hui, le Nicaragua poursuit son chemin avec des défis contemporains, naviguant entre développement économique, tensions politiques et préservation de son riche héritage culturel.

Origines et mythes fondateurs du Nicaragua

Les origines du peuplement du Nicaragua sont marquées par la convergence de migrations mésoaméricaines et sud-américaines, donnant naissance à une mosaïque de peuples autochtones et à une riche tradition mythologique.

Premières populations et théories migratoires

- Les premières traces humaines, notamment les célèbres Huellas de Acahualinca à Managua, témoignent d’une présence paléoindienne remontant à environ 6000 ans avant notre ère.

- Deux grandes vagues de migration sont reconnues :

- Des peuples venus du nord (Mexique et Mésoamérique), notamment les Chorotegas et les Nicaraos, parlant des langues apparentées au nahuatl, installés sur les rives du lac Nicaragua et dans la région pacifique.

- Des groupes venus du sud (région andine et Caraïbes), comme les Miskitos, Mayangnas (ou Sumus), Ramas et Lencas, apparentés par la culture ou la langue aux peuples chibchas de Colombie.

Principales communautés autochtones

| Peuple | Origine/Migration | Zone d’implantation | Influence culturelle et sociale |

|---|---|---|---|

| Chorotegas | Mésoaméricaine (maya/nahua) | Centre et Pacifique | Organisation politique avancée, artisanat, mythes |

| Nicaraos | Mésoaméricaine (nahua) | Ouest, Rivas et lac Nicaragua | Hiérarchie caciquale, rites agricoles |

| Miskitos | Sud-américaine (chibcha) | Côte caraïbe nord | Système politique distinct, contacts afro-caribéens |

| Mayangnas | Sud-américaine (chibcha) | Côte caraïbe centrale | Tradition orale, chasse et pêche |

| Ramas | Sud-américaine (chibcha) | Côte caraïbe sud | Langue distincte, organisation clanique |

- Les Chorotegas et Nicaraos ont contribué à la structure sociale précolombienne et à l’introduction de pratiques agricoles, de mythes cosmogoniques et de systèmes de chefferie.

- Les Miskitos se sont distingués par leur autonomie politique et leurs alliances avec les Européens, façonnant la société multiethnique de la côte Atlantique.

Mythes fondateurs et légendes locales

- La légende la plus connue attribue le nom du pays au chef Nicarao, figure mythique qui aurait accueilli les Espagnols et dont le peuple aurait donné naissance à l’identité nicaraguayenne.

- De nombreuses légendes orales racontent la création du lac Nicaragua et de l’île d’Ometepe, souvent expliquées par des récits de géants, de dieux ou de conflits entre divinités naturelles.

- Les récits des peuples de la côte caraïbe évoquent des esprits de la forêt et des ancêtres mythiques qui guident la société et expliquent l’ordre du monde.

Influence sur la culture et la société nicaraguayenne

- L’héritage des peuples autochtones se manifeste dans la toponymie, l’artisanat, les fêtes agricoles et les croyances populaires.

- Les récits mythologiques ont façonné la perception historique du Nicaragua comme un espace de rencontre et de métissage, où la diversité des origines est valorisée.

- Ces mythes et légendes continuent d’inspirer la littérature, la musique et l’art, tout en servant de fondement à la revendication identitaire des communautés autochtones contemporaines.

Les origines et mythes fondateurs du Nicaragua illustrent la complexité d’un territoire carrefour, où traditions mésoaméricaines et sud-américaines s’entrelacent pour façonner une identité culturelle singulière.

Bon à savoir :

Les premières théories sur l’occupation du Nicaragua suggèrent des migrations mésoaméricaines et sud-américaines; les Chorotegas, Nicaraos et Miskitos ont laissé leurs empreintes à travers des mythes comme celui de Güegüense, influençant profondément l’identité culturelle nicaraguayenne.

De la colonie aux luttes pour l’indépendance

L’établissement du Nicaragua comme colonie espagnole débute en 1524 lorsque Francisco Hernández de Córdoba fonde les villes de Granada et León sur les rives des deux grands lacs du pays. Ces fondations marquent le début de l’organisation coloniale espagnole dans la région, sous la tutelle du gouverneur de Castille d’Or, Pedro Arias Dávila, qui gouverne avec autorité jusqu’à sa mort en 1531. Le Nicaragua est intégré en 1538 à l’audience du Panama, puis, en 1543, rattaché à la capitainerie générale du Guatemala, dépendant de la Nouvelle-Espagne. Les Espagnols privilégient l’installation sur la côte Pacifique, évitant les jungles de l’Atlantique, qui restent sous influence britannique à partir du XVIIe siècle avec la création du royaume de la Moskitia.

Tableau des principales structures administratives coloniales :

| Date | Structure administrative | Capitale principale | Tutelle |

|---|---|---|---|

| 1524-1531 | Gouvernorat de Castille d’Or | León | Panama |

| 1538 | Audience du Panama | León | Espagne |

| 1543 | Capitainerie générale du Guatemala | Guatemala | Nouvelle-Espagne |

La société coloniale se compose majoritairement d’autochtones, rapidement décimés par la conquête, les maladies et l’exploitation. Les Espagnols imposent l’encomienda, système qui contraint les populations indigènes au travail forcé et à la perte de leurs terres. Les autochtones voient leurs structures sociales et politiques bouleversées, leur population réduite de manière dramatique et leur culture marginalisée. Sur la côte atlantique, la résistance reste vive, les Espagnols peinent à s’imposer, tandis que les Anglais instaurent leur propre domination via des alliances et la traite d’esclaves africains.

Liste des principaux impacts de la colonisation sur les sociétés autochtones :

- Diminution rapide de la population par la violence et les maladies.

- Disparition des structures politiques traditionnelles.

- Imposition du catholicisme et marginalisation des croyances locales.

- Travail forcé et perte des terres ancestrales.

Le contexte social et économique du Nicaragua colonial est marqué par l’exploitation agricole, le commerce entre l’Atlantique et le Pacifique, et le développement de ports comme El Realejo. Les élites espagnoles contrôlent la terre et le commerce, tandis que la majorité de la population, composée d’autochtones et de métis, reste soumise.

Les premiers signes de mécontentement apparaissent dès le XVIe siècle, avec des révoltes indigènes rapidement réprimées. Au XVIIIe siècle, la rivalité croissante entre les élites libérales de León et conservatrices de Granada nourrit les tensions sociales et politiques. L’exemple des mouvements indépendantistes voisins, notamment au Mexique et au Guatemala, stimule le désir d’émancipation. Parmi les figures importantes, Manuel Antonio de la Cerda et Juan Argüello jouent un rôle clé dans l’organisation des premières contestations et la mobilisation en faveur de l’indépendance.

Liste des principaux mouvements et figures des premières luttes pour l’indépendance :

- Révoltes indigènes contre l’encomienda et la domination espagnole.

- Rivalité entre León (libéraux) et Granada (conservateurs).

- Influence des mouvements indépendantistes du Mexique, Guatemala et autres régions d’Amérique latine.

- Manuel Antonio de la Cerda (chef indépendantiste).

- Juan Argüello (leader politique rival).

L’ensemble de ces facteurs – la pression sociale, la rivalité des élites, la décadence du système colonial et l’inspiration des mouvements indépendantistes – convergent au début du XIXe siècle vers les premières luttes pour l’indépendance. La proclamation de la République fédérale d’Amérique centrale en 1821, suivie de la sécession du Nicaragua en 1838, marque la fin de la période coloniale et l’entrée du pays dans une nouvelle ère politique. Les enjeux régionaux, tels que la fragmentation des anciennes provinces espagnoles et l’intervention étrangère, jouent un rôle déterminant dans la trajectoire de l’indépendance nicaraguayenne.

Bon à savoir :

Le Nicaragua a été colonisé par les Espagnols en 1524, instaurant des structures administratives qui ont durement impacté les autochtones; les révoltes menées par des figures comme Andrés Castro ont été le prélude aux mouvements d’indépendance influencés par les succès dans d’autres colonies latino-américaines.

Influences et impacts des puissances coloniales

La colonisation espagnole du Nicaragua débute en 1524, marquée par la fondation de Granada et León par Francisco Hernández de Córdoba, qui deviennent les pôles politiques et économiques majeurs du pays. Cette période, s’étendant officiellement jusqu’à l’indépendance en 1821, a profondément modelé la société, la culture et l’économie nicaraguayennes.

Effets durables de la colonisation espagnole :

Société :

- Décimation massive des populations autochtones due aux maladies, à la répression, à l’esclavage et aux guerres entre Espagnols.

- Imposition du christianisme, effacement progressif des structures sociales et religieuses précolombiennes.

- Création d’une société hiérarchisée dominée par les colons espagnols et leurs descendants.

Culture :

- Diffusion du castillan et de la culture hispanique.

- Syncrétisme religieux entre croyances indigènes et catholicisme.

- Disparition ou marginalisation de nombreuses langues et traditions autochtones.

Économie :

- Mise en place de l’encomienda et d’autres systèmes d’exploitation foncière et humaine.

- Introduction de cultures commerciales (café, sucre) et d’une économie tournée vers l’exportation.

- Concentration foncière entre les mains de grands propriétaires d’origine coloniale.

Impacts des politiques coloniales sur les populations autochtones :

- Réduction drastique de la population indigène.

- Expropriation des terres, travail forcé et marginalisation sociale.

- Disparition de structures politiques traditionnelles, remplacées par une administration coloniale centralisée.

Introduction de nouvelles structures politiques et économiques :

| Structure précoloniale | Structure coloniale espagnole |

|---|---|

| Chefferies et caciquats | Municipalités (cabildos), vice-royautés |

| Communautés agricoles autonomes | Grandes haciendas, système d’encomienda |

| Systèmes coutumiers locaux | Lois castillanes, autorité de l’Église |

Rivalités coloniales et influences extérieures :

- Dès le XVIIe siècle, la côte Atlantique échappe partiellement au contrôle espagnol, subissant l’influence anglaise, notamment par la création du Royaume de Mosquitia (Moskitia), vassal du gouverneur britannique de la Jamaïque.

- Raids fréquents de pirates anglais, français et hollandais sur les villes portuaires et commerciales du Pacifique (Granada, El Realejo).

- Ces rivalités contribuent à une différenciation durable entre la côte Pacifique, hispanisée, et la côte Caraïbe, marquée par des influences afro-anglaises.

Vestiges et transformations post-coloniales :

- Les villes de Granada et León restent les centres culturels et économiques du pays ; la rivalité entre élites libérales (León) et conservatrices (Granada) structure la vie politique post-indépendance.

- La concentration des terres et des richesses agricoles perdure, alimentant tensions sociales et conflits jusqu’au XXe siècle.

- Les distinctions régionales, nées de la dualité coloniale (Pacifique/Atlantique), persistent dans l’organisation territoriale et culturelle du Nicaragua contemporain.

- Les conséquences de la marginalisation des populations autochtones et afro-descendantes restent visibles dans les inégalités sociales et l’accès aux droits.

Points clés à retenir :

- La colonisation espagnole a profondément transformé la démographie, la culture et l’économie du Nicaragua, imposant des structures encore visibles aujourd’hui.

- Les rivalités coloniales, notamment la pénétration anglaise sur la côte Caraïbe, ont introduit une diversité culturelle et politique qui perdure.

- Le legs colonial se retrouve dans les inégalités foncières, les divisions régionales et les tensions sociales du Nicaragua actuel.

La colonisation espagnole a jeté les bases d’une société inégalitaire, hiérarchisée et fragmentée, dont les répercussions structurent encore la trajectoire du Nicaragua au XXIe siècle.

Bon à savoir :

L’occupation espagnole du Nicaragua a introduit des haciendas et a restructuré l’économie autour du cacao et du tabac, tandis que les rivalités entre les puissances européennes ont favorisé l’instabilité politique durable. Les populations autochtones ont subi des transformations sociales profondes, et les traces de la colonisation se retrouvent dans l’architecture coloniale et certaines structures légales encore présentes aujourd’hui.

Une évolution contemporaine : le Nicaragua moderne

Contexte politique actuel

Le Nicaragua est marqué par une consolidation du pouvoir autour de Daniel Ortega, président depuis 2007, et de son épouse Rosario Murillo, devenue officiellement coprésidente en 2025. Une réforme constitutionnelle adoptée en janvier 2025 a renforcé l’exécutif, prolongé le mandat présidentiel à six ans, créé le poste de coprésidente et mis fin à l’indépendance des pouvoirs législatif et judiciaire.

Ce changement institutionnel concentre les pouvoirs entre les mains du couple présidentiel, instaurant un régime autoritaire qualifié de « dictature de facto » par de nombreux experts. Les opposants, les représentants de l’Église catholique et les ONG subissent une répression systématique et sont massivement expulsés ou privés de leur citoyenneté. Depuis 2018, près de 10 % de la population a quitté le pays, principalement vers les États-Unis et le Costa Rica.

Avancées économiques et défis majeurs

Le budget 2025 prévoit des recettes de 4,3 milliards USD (20,8 % du PIB, en hausse de 14,5 % par rapport à 2024) et des dépenses de 4,2 milliards USD (20,2 % du PIB). Les principaux secteurs économiques sont :

- Agriculture : moteur historique de l’économie, avec des exportations de café, sucre, viande bovine et tabac. La filière café emploie près de 300 000 personnes.

- Tourisme : malgré le potentiel naturel (volcans, plages, réserves), le secteur est fragilisé par l’instabilité politique et la sécurité intérieure.

- Industrie : textile et agroalimentaire restent des pôles importants mais souffrent des sanctions internationales et de la suspension de certains accords de libre-échange.

Les défis incluent la pauvreté (environ 25 % de la population sous le seuil), le chômage, la dépendance aux exportations agricoles et l’impact des sanctions américaines et européennes.

Développements sociaux

Les initiatives éducatives s’inscrivent dans une politique de gratuité de l’enseignement primaire et secondaire, avec une scolarisation de plus de 90 % des enfants en âge scolaire. Toutefois, la qualité de l’enseignement souffre du sous-financement et des départs massifs d’enseignants. En santé publique, le Nicaragua affiche une espérance de vie de 75 ans et un taux de vaccination infantile supérieur à 85 %, mais l’accès aux soins reste limité en zones rurales.

Influence de la mondialisation et relations internationales

L’isolement du Nicaragua s’est accentué, avec des sanctions prolongées contre des hauts responsables depuis 2019 et la loi américaine Renacer de 2021, qui menace l’exclusion du CAFTA-DR (accord de libre-échange centraméricain). Malgré cela, le régime a renforcé ses alliances avec la Russie (coopération militaire et juridique) et la Chine (traité de libre-échange en vigueur depuis début 2024). Les échanges commerciaux avec la Chine augmentent dans les secteurs des infrastructures et des technologies.

- Culture : Malgré la répression, la créativité s’exprime à travers la littérature engagée, le cinéma indépendant et la musique traditionnelle. Les festivals culturels subsistent, souvent organisés par des collectifs informels.

- Tendances sociales : L’exil massif a favorisé l’émergence d’une diaspora active, qui soutient des mouvements de défense des droits humains et la revendication d’un retour à la démocratie.

| Secteur | Statistiques clés 2024/2025 | Défis principaux |

|---|---|---|

| Agriculture | 30 % du PIB, 300 000 emplois café | Vulnérabilité climatique |

| Tourisme | 7 % du PIB, baisse de fréquentation | Instabilité politique |

| Industrie | 18 % du PIB, textile/agroalimentaire | Sanctions, compétitivité |

| Éducation | 92 % scolarisation primaire | Sous-financement, exode |

| Santé | Espérance de vie : 75 ans | Accès rural limité |

| Migration | 600 000 exilés depuis 2018 | Exode des compétences |

« La réforme constitutionnelle de 2025 consacre la mainmise du couple Ortega-Murillo sur toutes les institutions, instaurant une dictature de fait. »

Expert en politique latino-américaine

« Le secteur agricole, bien que vital, demeure exposé aux aléas climatiques et à la volatilité des marchés internationaux. »

Économiste nicaraguayen

« La société civile nicaraguayenne, malgré la répression, continue de résister à travers la culture et la solidarité de la diaspora. »

Sociologue spécialiste de l’Amérique centrale

Bon à savoir :

Le Nicaragua actuel traverse une période complexe avec des réformes politiques controversées et une économie qui, bien qu’en croissance dans le secteur touristique, reste fragile face aux sanctions internationales; la population bénéficie néanmoins d’améliorations notables dans le système éducatif et de santé.

Prêt à franchir le pas de l’expatriation et à transformer votre rêve en réalité? Profitez de mon expertise pour vous guider à travers chaque étape du processus, des formalités administratives à l’intégration culturelle. Je suis là pour vous fournir des conseils personnalisés et vous aider à éviter les pièges courants. N’hésitez pas à me contacter dès aujourd’hui pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et faire de votre projet d’expatriation une réussite totale.

Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.

Découvrez mes dernières interventions dans la presse écrite, où j'aborde divers sujets.